今回は大学14期でドイツに留学中の田中律羽さんです。

越境プロジェクトを立ち上げ、8月にドイツで開催されたTobitate! Euro Summit 2022を主催された田中さん。

プロジェクトの立ち上げやサミット開催に対する想い、そして越境プロジェクトの今後などについてお話を伺いました。

【インタビュアー:後藤絢音(全体広報,高校5期)】

今回のトビタテ生

名前:田中律羽

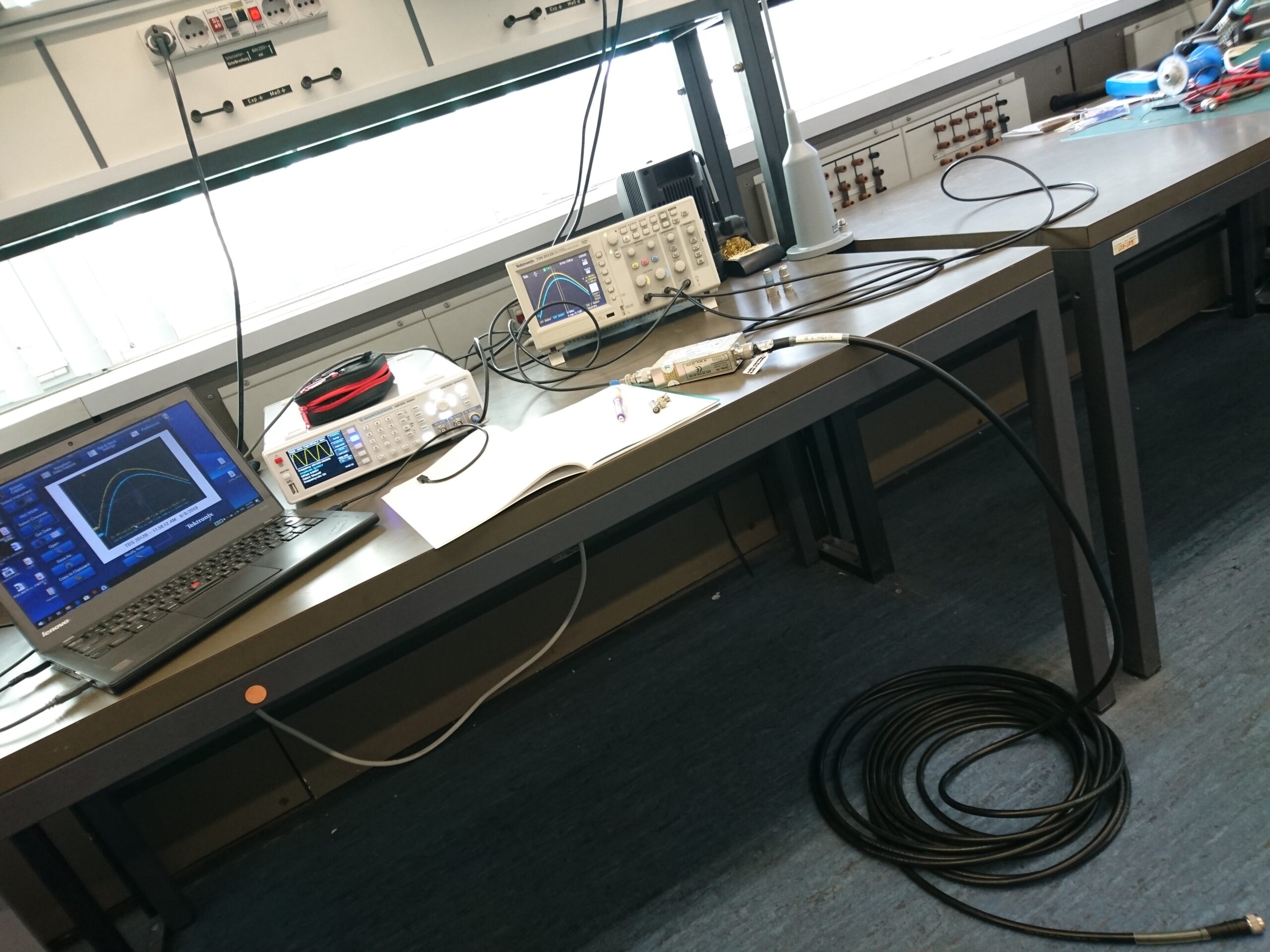

トビタテの期/コース:大学14期/理系、複合・融合系人材コース

留学先:デンマーク、ドイツ

「『デザイン×技術』で、日本の強みである技術力に新たな市場的付加価値を与える」をテーマに、デンマークを経て現在ドイツへ留学中。

越境プロジェクトを立ち上げ、プロジェクトマネージャーを務める。

越境プロジェクトの立ち上げ、そしてサミット開催へ

ー田中さんは現在ドイツに留学中とのことですが、ミュンヘンで「Tobitate! Euro Summit 2022」を主催されました。開催のきっかけは何ですか?

開催に至った経緯は大きく2つの流れがあります。

まず、Tobitate! Euro Summit 2022は越境プロジェクトという大きなプロジェクトのうちの1つです。

越境プロジェクトは、デンマーク留学中にモロッコへ旅行するときに出会ったトビタテ生たちと立ち上げました。

背景や専門が異なる学生や期の違うトビタテ生と1つのテーマについて話してみると、全然違う答えが返ってきたり全然違う見方をしていたりしているのが面白くて。

「こうした場から共創が増えるよね」「自分の分野では不足していることが他の分野では強みということがあって、これまでは縦割りで見えなかったけど、横軸で物事を考えるとできなかったことができるようになるよね」というような話をしていたんです。

じゃあそういうことを自分たちでやってみよう、トビタテ生とやるのが1番面白そうということで、越境的なことをするプロジェクトを始めました。

プロジェクトとしては、Facebookとは違うトビタテらしいプロフィールとタグを新たに作ることでトビタテ生の検索をより簡単にして、越境的なことがさかんになるプラットフォームの構築を考えています。

もう1つのきっかけは、コペンハーゲンでトビタテ生と話していたことにあります。

トビタテ生は1人ひとり活躍しているけど、トビタテ生同士で話し合う機会は留学前の壮行会や事前研修が多く、留学中や帰国後はあまりないように感じるという話になったんです。

トビタテ生は様々な分野で活躍しているので、それを共有・発表することで共創できるのではないかと考え、サミットの開催を決めました。

越境プロジェクトとサミットは「越境」と「共創」というところでコンセプトがとても近かったので、サミットを越境プロジェクトに取り込み、プロジェクトの一環としてサミットを開催することになりました。

ー海外でのオフラインイベントに向けてどのように準備したのでしょうか?

そうですね、いろいろありすぎて何を話せばいいかという感じですけど(笑)

まず、運営メンバーを集めるにあたって、プロジェクト/サミットそれぞれのリーダーたちと越境プロジェクト自体のコンセプトやいわゆるMission、Vision、Valueを決めました。

それを掲げて共感してくださる方をメンバーにしたかったんです。

実際に15人くらいの方から連絡をいただき、やりたいことや創りたいもののすり合わせをして、最終的には9人がアンバサダーとして走ってくれることになりました。

そうして集まったメンバーそれぞれの得意不得意や創りたいもの、やりたいものをすり合わせた上で4つのチームに分けて活動していました。

2か月しか準備期間がなかったので、週1回の定例ミーティングをしながらチーム、個人にタスクを分けて準備していき、各チームを走らせながら、広報として様々なトビタテのイベントに出ていました。

こだわったのはデザインで、サミットの会場の中でどういう風に人を動かしたいか、どこに視線を当てたいかというところは、とても考えたかなと思います。あとは、グッズを作ったりパンフレットを作ったり、文化祭みたいな感じのことをしていました(笑)

ー準備するうえで1番大変だったことは何ですか?

忙しすぎて大変とか思う暇もなく終わっちゃった感じではあるんですけど…

みんな忙しいしプロジェクトが本業ではないので、限られた人と時間をいかに有効に使うかが難しかったし、自分の立場的にも注力したところかなと思います。

あとはみんなが自発的に動いてくれるほうが絶対にやりやすいので、どうしたらみんなのモチベーションを高くできるかを考えて適材配置したことですかね。

Tobitate! Euro Summit 2022 @Munich

ーイベント当日はどんな様子でしたか?

そうですね、サミット前半の様子は一部Youtubeで公開しているのでそちらも見ていただくとなんとなく雰囲気がわかるかもしれません。

当日、想定外のアクシデントがいくつもあって。

例えば、ドイツは電車がよく遅れるんですけど、当日は結構しっかり電車が遅れていて参加者の半分くらいがサミットの開始に間に合わなかったんです(笑)

あとは、グッズが税関に引っかかってしまって届かないとか、すごく天気が悪くて土砂降りとか(笑)

まあそんなこんなで20分くらい遅れてサミットがスタートして、最初からわちゃわちゃという感じでした。

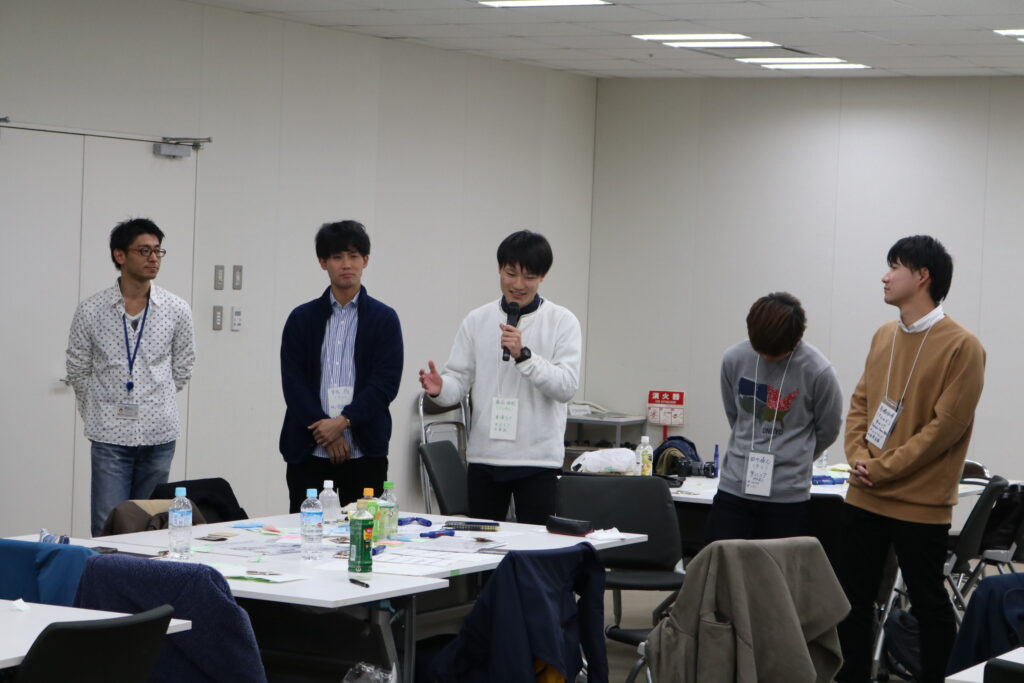

イベント自体は「共創」がテーマだったので、前半部分では越境カンファレンスとして大学1期で建築家の八木祐里子さんをお呼びしてテーマプレゼンツをしていただきました。

そして、縦、横、同じ分野の人たち、違う分野の人たちというようにそれぞれグループを組んでカンファレンスをしました。

結構自分たちの予想通りの解答だったというか、導線であったり時間配分だったり、毎月のカンファレンスにつながるような最初のテストができたのかなと思います。

後半部分は4つの企画を同時展開していてフル稼働だったんですけど、対面で開催する難しさを感じました。

オンラインだとこちらでマイクをミュートにしたりルームを分けたりできるんですけど、対面でやってみるとそういった1つひとつの動作に時間がかかったり参加者の動きが想定外だったり、対面らしい面白さであり大変なところでした。

でも、どの企画も大体予想通りというか期待した通りに動いてくれたし、満足度も高かったので、そこに関してはすごくよかったかなと思います。

あと、参加者も50~80人くらい集まったらすごいよねという話をしていたんですけど、実際に50人ちょっとくらい集まったので、参加者数も目標値に達することができました。

海外でのイベントが初めてだったこと、対面開催が久しぶりだということ、海外での対面はもちろん初めてだということ、そして対象が1期から14期までの全期生、国もざっくりとヨーロッパだったことが重なり、わからないというか読めない部分がかなり多かったんです。

でも、当日は1期から14期まで各期のトビタテ生が15か国くらいから、目標の人数が集まれたというところで、Euro Summitという名前に沿った内容になれたのかなと思います。

イベント後も「次10月に○○に行こう」とか「~~に行くからヤドカリさせてください」とか、参加者同士で早速つながりができていたようなので、きっかけを与えるという意味ですごくよかったかなと。

その日1日で何かプロジェクトが立ち上がるほどの大きな共創はなかなか難しいしそこまでは想定していないけれど、何かこれをきっかけにどこかからいろんなものが生まれてきてくれたらいいなという感じです。

ーイベントを主催してみていかがでしたか?

先ほどイベントの様子と一緒にちょっとずつ感想も話しているのかもしれないけど(笑)

大変だったけど楽しかったというのが率直な感想です。

久しぶりに対面のイベントをやってこういうリーダー的な立場をやり、半分懐かしい気持ち半分新鮮な気持ちという感じでした。

オンラインと違って対面だと熱狂もあるし大変さもあるし、会場がミュンヘンだったので事前に確認しに行ける距離じゃないのもより大変なところではあったんですけど、予測不可能な部分や不確実性を楽しむというようなカンファレンスのコンセプトに近いことを狙わずとも味わえたなと思います。

運営裏話みたいなものはたくさんあるので、そこはいつか公開しようかなと思っているんですけど(笑)

文化祭みたいな感じでみんなの夏の思い出になったのはよかったです。

あと、まずはこのイベントを作るというやりたかったことが達成できたし、コロナ後とかトビタテ後、新しいトビタテ前とかいろんな過渡期である現在の節目のイベントになってよかったかなと感じています。

もうちょっと個人的なところだと、今までプロジェクトのリーダーはあってもマネジメントをすることはなかったので、どのくらいの視座で見ていればいいのかなとか、誰がステークホルダー的な人物なのかとか、いろいろ新しい知見を得ることができました。

イベントの集客も「この人に来てもらうためにはあの人を呼んだほうがいいな」みたいなことがあって、ヨーロッパ内のトビタテ人脈をいろいろ知れたのも面白かったです。

今後のサミットもそうですし、外部で何かやるときにも今回得た知見を活かせるのではないかと思いました。

また、運営チームを動かす上で、どうやったらみんなが自発的に動けるかや得意なことが生きるかというのは結構考えていて。

チームを動かすという面でもわからないことだらけで、考えながら走るというか走ってから考えていたんです。

実際にイベントが終わった後にアンバサダーのみんなに聞いてみたら、それが伝わっていたことが確認できたので、成り立っていてよかったなとほっとしました。

ーコロナ禍で日本は対面イベントが制限されてきましたが、今回ヨーロッパでサミットを開催するにあたってコロナの影響はありましたか?

ひと言でまとめると、制約自体は何もないです(笑)。

国によって違いますが、マスクがいらなかったり陽性者の隔離が必要なかったり、ただの風邪の1つという感じになってます。日本みたいな厳しい規制はないのです。

コロナよりも、交通の心配の方が大きかったですね。というのも、今年の夏は飛行機のストライキや電車の遅延が結構多くて。

たまたまイベントの週にはなかったのでよかったですけど、毎週末のようにストライキがあるんです。

1つ止まるとヨーロッパ中から集まることができなくなってしまうので、そこは神頼みしていましたね(笑)

越境プロジェクトの今後

ー越境プロジェクトに先がけてTobitate! Euro Summit 2022が開催されましたが、今後プロジェクトはどのように展開されるのでしょうか?

そうですね、今動いていることが3つくらいあって。

1つ目はプラットフォームを作ることです。

構想自体はできているんですけど、それを実現するためのエンジニアを探しています。

協力者求むって感じで(笑)

2つ目は越境カンファレンスですね。

サミットの前半でもやったんですけど、1つの事象に対して縦/横それぞれのグループで話してみようというもので、毎月第三土曜日の19時~21時(日本時間)で開催することが決まっています。

初回は9月17日の予定です。(→イベントページはこちら)

そして、私たちのディスカッションや考えを外部に向けて発信する仕組みを考えています。

3つ目は次のサミットに向けた準備です。

次回は2023年3月4日に、東北・仙台で開催予定です。

日程やコンセプト自体は既に決まっているので、詳細はまたお知らせしていきます。

という感じで、今回のサミットをキックオフとして、越境プロジェクト自体は続いていくというかこれからいろいろやっていきます!

FacebookやInstagramで適宜情報公開していきますのでぜひチェックしてください!

編集後記

今回は越境プロジェクトのプロジェクトマネージャーとしてTobitate! Euro Summit 2022を主催された田中さんにインタビューしました。「共創」をコンセプトとしてサミット開催に向けて準備を進めていく中で、運営メンバーのマネジメントにも注力されているのが印象的でした。

Tobitate! Euro Summit 2022を最初の一歩としてこれから続いていく越境プロジェクトをきっかけに、トビタテ生同士の「共創」が増えていくのが楽しみです。